デジタルテクノロジー戦略本部のコミュニケーションガイドラインを作成しました!!

この記事の目次

はじめに

この記事は2023年1月に、株式会社マイナビ デジタルテクノロジー戦略本部(以下「デジ戦」)内で定めた「コミュニケーションガイドライン」について、その背景を含めて紹介する記事です。

- この記事のポイント

- コミュニケーションガイドラインとは、コミュニケーションを取るうえで守ってほしいこと、心がけてほしいことをまとめた資料

- 関心のある人に集まってもらいメンバーの声を聞きながらボトムアップ式に決めていった

- ガイドラインでは「オープンコミュニケーション」「アジリティの高さ」「目的意識」の3つを必要な心がけとして掲げている

- コミュニケーションガイドラインの効果については、半期に一度の定期的なアンケートをとることで測定する

背景

2019年末からのコロナ禍を経て、コミュニケーションの取り方は変わりました。

在宅ワークも一般化し、今までは当たり前のように顔と顔を突き合わせて会話していたものが、チャットやハドルミーティングなど、オンライン上での会話がメインになっていきました。

皆さんは、社内コミュニケーションがしやすくなったと感じますか?

今までよりコミュニケーションが取りやすくなったと感じる方、逆に取りにくくなったと感じる方、様々いらっしゃるのではないでしょうか。

このような感覚の差は、皆さんのコミュニケーションの「常識」が異なることで生まれています。

なかには、コミュニケーションが取りづらくなってしまったがゆえに、仕事の効率が落ちたと感じる人もいるでしょう。

日常のコミュニケーションのモヤモヤによって、仕事にマイナスの影響が出るなんて、とても勿体ないことですよね。

そこで、「デジ戦」内においてコミュニケーションの取り方に対する目線を合わせるため、「コミュニケーションガイドライン」というものを作成することにしました。

コミュニケーションガイドラインとは

我々が作成した「コミュニケーションガイドライン」とは、その名の通りコミュニケーションをとるために守ってほしいこと、心がけてほしいことをまとめた資料です。

コミュニケーションガイドラインを通して「デジ戦」内のコミュニケーションを最適化し、従来の業務の生産性を向上したり、部署を越えたコラボレーションを強化していくことを目指しています。

あくまで「ガイドライン」ですので、これに違反したからと言って罰則があるわけではありません。

ただ、全員が必ず一度は目を通し、できるだけこれに沿ってコミュニケーションを取っていただきたいという位置づけになっています。

ガイドラインの詳しい内容は後ほどご紹介しますが、ガイドラインは大きく「コミュニケーションの手段の選び方」と「会議開催/参加時のルール」の2軸からアプローチをしています。

コミュニケーションガイドラインの作り方

プロジェクトの進行は事務局で行いました。

ただし、コミュニケーションガイドラインの作成は「デジ戦」全体に推進メンバーの募集をかけ、興味のあった人が集まりプロジェクトを企画、そしてプロジェクトメンバーの声を聞きながら民主的に進めていきました。

「デジ戦」はとても人数の多い事業部かつ「デジ戦」の中でもたくさんの部署に分かれています。

そうすると、既にそれぞれの部署における特有のコミュニケーション文化が醸成されております。

また、役職や仕事内容における感じ方の違いも当然あります。

できるだけ多くの人が使いやすいガイドラインにするため、実際に色々な部署の社員の方にヒアリングをし進めていきました。

集まったプロジェクトメンバーは全部で11人。部署も役職もバラバラです。

募集をかけてすぐに予想していたよりも多くメンバーが集まりましたので、急遽締め切りを早めました。

その集まり方から、社員のコミュニケーションに関する関心(課題)の大きさを感じました。

ガイドラインはまず事務局で素案を作成し、その後プロジェクトメンバーを3人から4人のグループに分けそれぞれ2回ずつ計8回のディスカッションで意見を出してもらい、それを参考に詰めていきました。

プロジェクトメンバーはコミュニケーションに関心の高いメンバーであるため、ディスカッションでは鋭い意見をたくさん聞くことができました。

おかげで、多くの人に使ってもらいやすいガイドラインになったのではと思います。

完成したコミュニケーションガイドラインの紹介

マイナビ「デジ戦」内コミュニケーションガイドラインの構成はこのようになっています。

※第1版完成後から改定をしており、2023年4月時点の内容をご紹介します。

- 必要な心掛け

- コミュニケーション方法

- シチュエーションごとのコミュニケーション方法

- 会議のルールとコツ

- ①会議目的ごとのルール

- ②会議のコツ

- Web会議のカメラに関して

- デジ戦内でのチャット利用についてのガイドライン

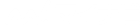

ガイドラインの概要

はじめに、このコミュニケーションガイドラインの目的や適用範囲などを記載しています。

あくまで「ガイドライン」のため、強制力は持ちません。

また、適用範囲は「デジ戦」内としていますが、活用できそうであれば「デジ戦」外の部署や社外の方とやり取りする際にも利用いただくこともOKとしています。

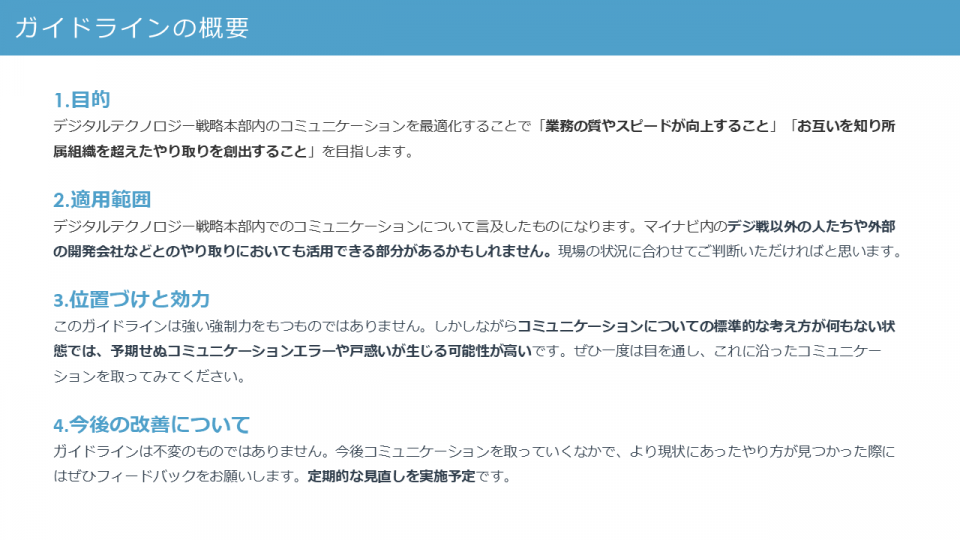

必要な心掛け

まずは、コミュニケーションをとるうえでの基本的な心掛けについて言及しています。

我々は「オープンコミュニケーション」「アジリティの高さ」「目的意識」の3つを必要な心がけとして掲げました。

これらを常に意識していれば、自然とコミュニケーションガイドラインに沿った行動をするようになるはずというものです。

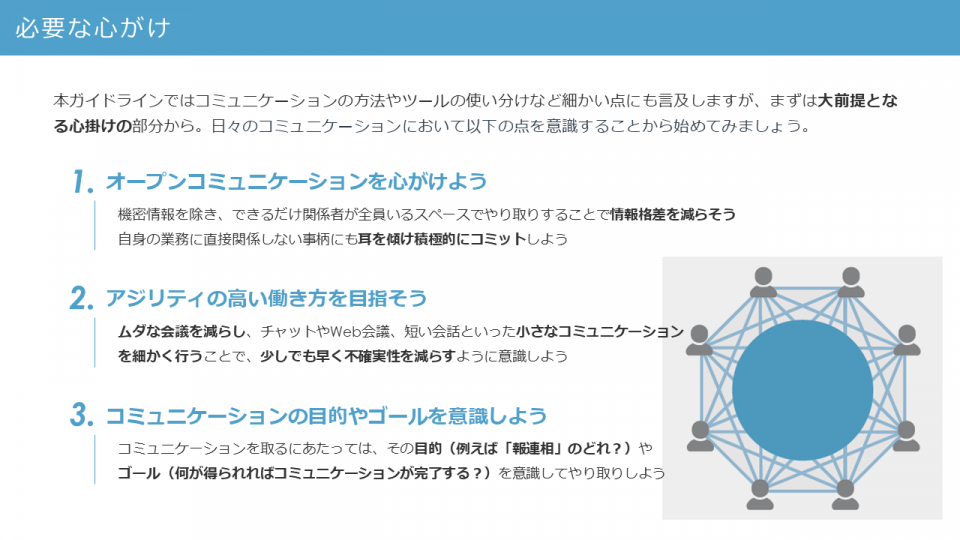

コミュニケーション方法

我々はコミュニケーションの種類として「チャット」「短い会話」「会議」「つぶやき・メモ」の4つがあると整理しました。

それぞれの定義といつどのように使うのがよいか、ということを説明しています。

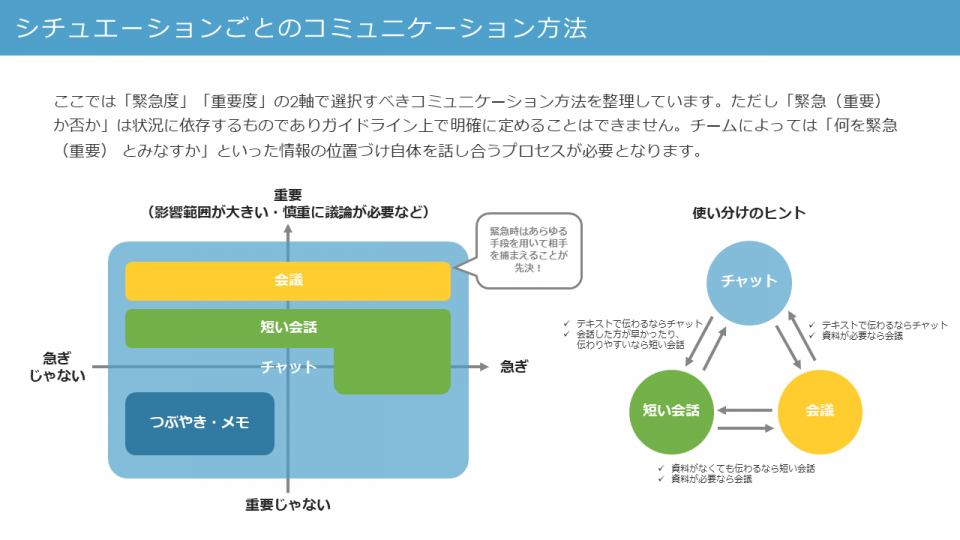

シチュエーションごとのコミュニケーション方法

続いて、もう少し直感的にコミュニケーション方法を使い分けられるように、図解しました。

ここでは「緊急度」と「重要度」の2軸で整理していますが「何を緊急(重要)とみなすか」については、個人や部署によって感覚が異なりますので、あえて具体的に示さず、現場に判断をゆだねる形としています。

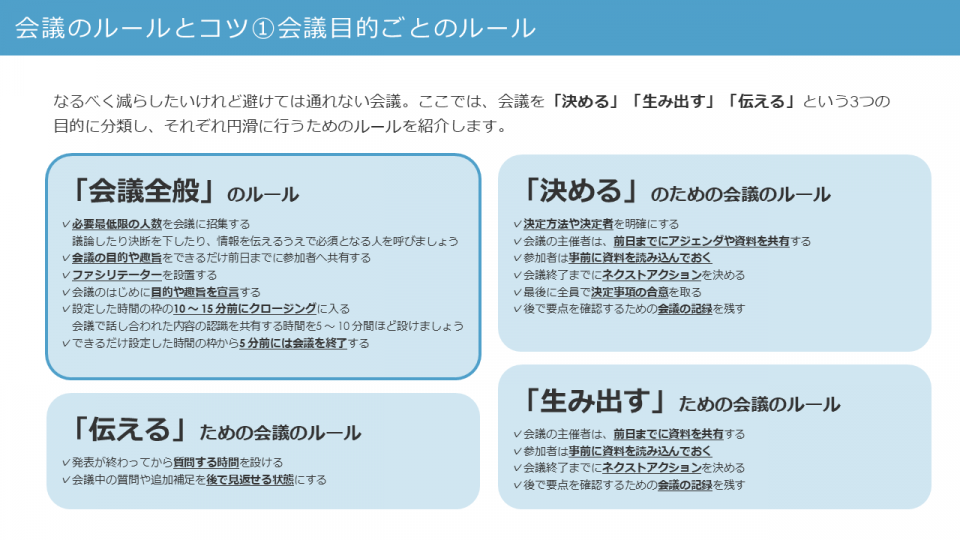

会議のルールとコツ

会議はどうしても時間を拘束されてしまうため、なるべく減らしたいと考えていますが、どうしても必要な会議はあります。

その会議の時間をなるべく質の高いものにするため、会議のルールを定めました。

また、会議の目的に応じて守るべきルールは異なると考え、会議の目的別にルールを決めています。

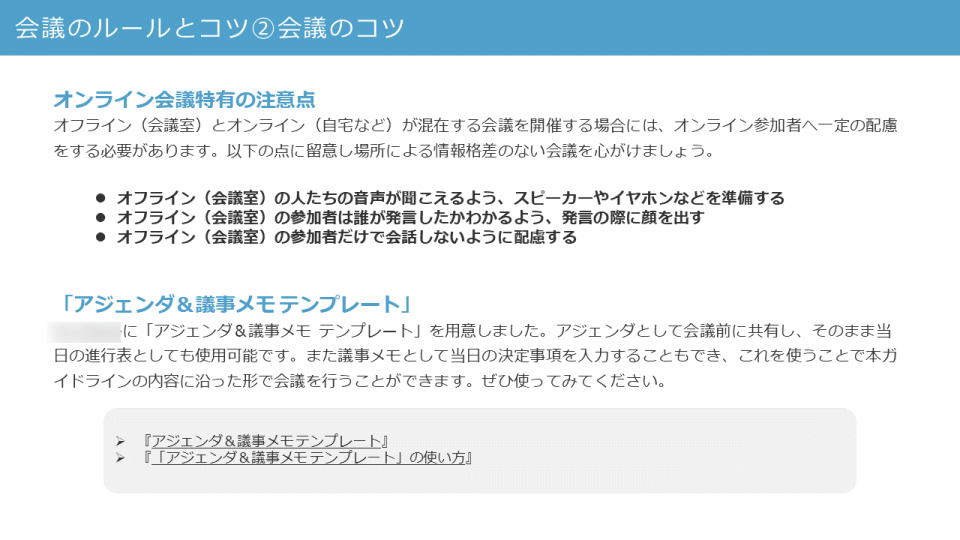

ルールとは別に会議の「コツ」として、オフラインとオンラインが混在する会議の際に心がけてほしいことに言及しました。

また、アジェンダや議事メモの作成をルールとしておりますので、そのテンプレートも作成しました。

Web会議のカメラに関して

Web会議の「顔出し」についてある程度決めがあった方がいいというご意見のもと「デジ戦」全体にアンケートを取った上で、カメラオンを「推奨」としました。

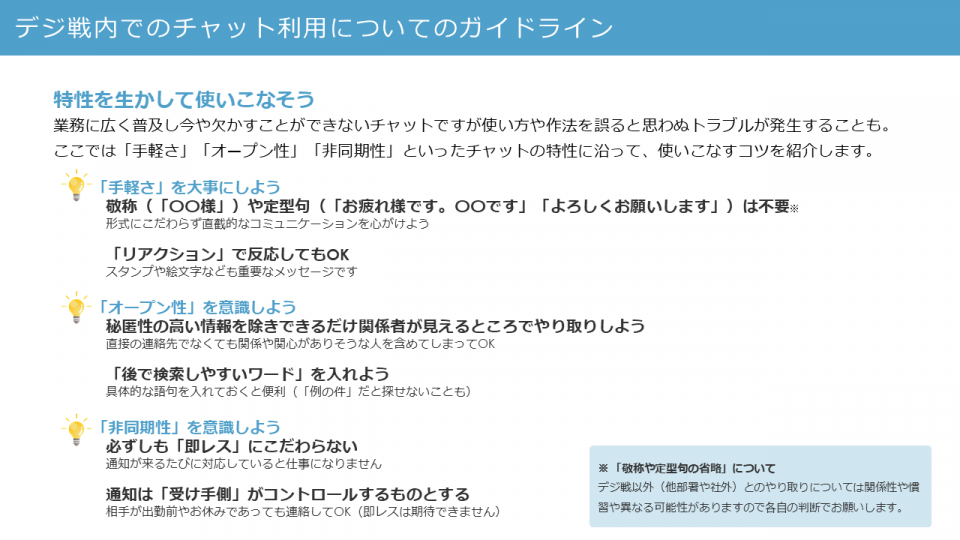

デジ戦内でのチャット利用についてのガイドライン

コミュニケーション方法の中でも特に多く使われるようになった「チャット」について、メンションの後に「様」をつける や 定型句としての「お疲れ様です」をつけるなどが人によってバラバラになってしまっていました。

こちらも余計な気遣いなくコミュニケーションをとれるように、ガイドラインを定めました。

コミュニケーションガイドラインの効果測定

コミュニケーションガイドラインを作成したうえで作りっぱなしにしてしまうと、せっかく作ったものの効果がわからずもったいないですし、その時々に合わせて改良を重ねてよりよいものにしていきたいという思いがあります。

コミュニケーションガイドラインの効果がどのくらいあったかについては、半期に一度の定期的なアンケートをとることで測定する予定です。

また、それとは別軸で、ガイドライン作成に協力してもらったプロジェクトメンバーに各部署における状況をウォッチしてもらい、実際の肌感レベルでの状況も聞いていければと考えています。

あとがき

今回のコミュニケーションガイドラインの作成については、「デジ戦」内でそういった取り決めを行うことがあまりなかったため、新鮮で挑戦的な取り組みだったと思います。

プロジェクトメンバーからの意見を通して、隣の部署でもかなり文化が違うことがわかりましたし、意外と社内のコミュニケーションについて課題を持っている人は多くいることが発見でした。

今回のコミュニケーションガイドラインが、少しでもマイナビ「デジ戦」内での働きやすさにつながればいいなと思います。

※本記事は2023年06月時点の情報です。