AWS認定試験SAAに一度落ちてから受かった話

この記事の目次

概要

AWS認定ソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA)試験に一度落ちてから受かった話です。

ネットでは合格体験記も不合格体験記も両方溢れてますが、実際に周りであまり落ちた人を見かけないので記事にしました。

恥を忍んでスコアなど明け透けにすべてを晒しますので、次会った人は優しく接してあげてください。

※先に言っておきますが決して自慢できるような点数でもなければ素晴らしいサクセスストーリーでもありません…

尚、本記事の前半は試験自体について、後半で私自身の体験記を書いています。

必要に応じて読み分けてみてください。

ここからは試験自体について触れていきます。

試験の概要

- まずはじめに、公式のガイドラインを一読しましょう。

- AWS公式ガイドライン - AWS Certified Solutions Architect - Associate

- 上記に書いてあることがすべてですので、王道だとここを参考に知識を深めていくのが一番よいと思います。

- 私が受けたのはC02バージョンです。このバージョンは2022年8月末に更新され受けられなくなります。

- 別にいつ受けても知識をつけるという意味では変わらないと思いますが、今のC02は対策が世間にたくさん転がってるので、試験対策されているという意味では受けやすいかもしれません。

- ただ、形式とかはC01とC02でそんなに変わりないらしいので、もし更新されたとしてもやることは変わらないと思います。

- 全65問を130分で解きます。

- 試験を一周するのはそこまで苦労しない時間だと思います。

- 見直しのフラグがつけられるので、一周の後に見直しフラグを付けた問題だけ改めて考え直す…みたいな感じで解きました。

- 合格ラインは720点です。

- 100~1000点でスコアが出ます。

- CBT(Computer Based Test)となります。

- 結構初見殺しな感じがするので、AWS公式が出している模試を受けておくことをお勧めします!

- AWS公式の模試は無料で受けられ、ちゃんと解説もついてるのですごくお勧めです。

- 初回の不合格になったときは有料の方受けました…いい時代になったな

- 無料で受けられる試験については改めて後述します。

- 受験費用は 15,000円(税抜)です。マイナビでは資格支援制度があるため、受験料は会社負担で受験することができます。※ただし合否に関わらず請求は1回まで

- 模試代も費用請求できますが、無料の方で十分だと思います。

- 私の所属する課では、AWS試験は業務扱いになるため、業務時間内に受けてよいことになっています。

- ただ私の性格上、土日に受けたい(平日中抜けすると結果聞かれてなんか精神ダメージ来そう)ので土日にしました。受けた後にオフィスに戻ったりするの嫌だし…

- 試験会場ですが、自宅でオンラインで受験する場合とテストセンターで受験する場合があります。

- 私は1度目も2度目もテストセンターにしました。オンラインだとカメラとかトラブル時の問い合わせとかが大変なようです。

- どちらのテストセンターも変わりはなかったです。必ず15分前までに会場に着きましょう。ちなみに試験開始までずっと待たされることはなく、むしろ着いた順に早めに受けられたりします。

- 腕時計とか荷物類は持ち込めず、すべてロッカーに預けます。ロッカーサイズはそんなに大きいのがたくさん用意されてるわけではなさそうでしたので、手荷物は気持ち少なめがおすすめです。

勉強法

参考書

下記を使いました。

本は相性があると思いますので、下記以外でも好きなものを選ぶとよいと思います。

- この1冊で合格! AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト テキスト&問題集

- 黄色いこちらをメインで見てました。本当は↓のみんな大好き黒本を先に読み始めていたんですが、身内からこちらを譲ってもらい読んだところ結構読みやすかったので、終盤はこちらばかり読んでました。

- 徹底攻略 AWS認定 ソリューションアーキテクト − アソシエイト教科書[SAA-C02]対応

- こちらもよい本です。 周りで受かってる方はこれ読んでる人が多い印象があります。

模試

- AWS 公式が用意している無料の模試をまずは解いてみることを強くお勧めします。

- 利用方法はクラスメソッド様がまとめているこちらが大変参考になります!

- 解説が載っているだけでなく、親切に各サービスのホワイトペーパーのリンクも載せてくれています。時間のある方はすべて目を通すと、それだけでもかなり知見が溜まります。

- 20問くらいしかないです。本番は65問なので少なめです。

- 反復練習で、計5周くらいはした気がします。

- 私には不合格体験があったため、上記だけでは不安でした。なのでUdemyで模試を買ってそちらもやるようにしていました。

- 【2022年版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)

- Udemyは状況に応じて都度内容アップデートが走るので、情報が古すぎる…ということはなさそうです。

- Udemyはセールを度々やってますので、もし買うのであればセール時を狙うのがおすすめ。

- 不合格体験記にも書きますが、(時間がなかったので)3回分だけ解き、反復練習で再度同じ問題を3周くらいやりました。

- 【2022年版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)

その他

- 情報発信系の記事は積極的に読んでおくとよいと思います。

- サービス名で調べると大体「公式ホワイトペーパー」や「やってみた系」の記事が見つかりますので、両方読んでおくのをお勧めします。

- 「やってみた系」はたまに間違ってたり情報古かったりするので注意です。

- 業務でもしAWSに触れる機会があるのであれば、積極的に関わるとよいと思います。

- 私はあまり机上の勉強が得意ではないので、業務で出てきたサービスは頭に残りやすく、出てきてないものは本で読んでもすぐ忘れて何度も調べる羽目になりました(自分なりに情報をまとめたりしてたんですが…実際に触れたことがあるかないかはやはりデカいです)

- もし業務で触れられないとしても、自分だったらこのサービスはどういう構成にする?みたいな想像をしながら勉強するとよさそうです。ユースケースとか特に目を通しておくとよいと思いました。

試験に出た、押さえておくとよいところ

結構忘れていますが…

- CloudFrontを絡めた問題が多く出た気がします。

- データベースを選ばせる問題も結構出ました。加えてLambdaやSQS絡めたりとか。

- 開発やってる方は余裕だと思いますが、ネットワークメインのインフラ系には大変苦しかったです!!だから印象に残っているのかも。

- 特にDynamoDBは頻出でした。本当に苦しかった。。。

- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)は、フルマネージド型高可用性インメモリキャッシュでDynamoDB用に特化しているサービスです。

- S3の問題もかなり出ました。ここも苦手なところでした。

- ストレージクラス何選ぶ?とか、ライフサイクルポリシーらへんとか。CloudFrontとの合わせ技とかも。

- 単純に何を選ぶか、というより、具体的な使用方法が選択肢に書いてあり、それが今回のケースにマッチしてるのか考える感じでした。(どの方法もできそうだけど、ケースごとのベストプラクティスを選ばせるなど)

- EBSやEFSは大抵、単純にどれを選ぶか?とだけ出る問題が多かったように思います。

- コンテナ系が数問出ましたが、そこまで迷わせる感じはなかったです(ここで減点されてたらウケる)

- IAM周りも少し出ましたが、選択肢としてはそこまで迷わなかった気がします(ここで減点されてたら泣ける)

他にもいろいろ出てましたが、私の印象に残ってるのは以上です!

ここからは私自身の体験記です。

ぜひ笑い飛ばしてください!(笑)

体験記

普段の業務

自分の業務範囲は、オンプレ環境においてのネットワーク系インフラ(物理機器を扱う低層)がメイン、業務で直接AWSに触れる機会はDirectConnect周りのみでした。

ただ、これからの時代AWSについてわかっておかねば困るだろうと思い勉強を始めました。(1年前の気持ち)

ありがたいことに私の所属する部署では、業務時間内に勉強してよいこと、検証環境を自由に触れることから、自由に勉強するという観点では大変恵まれたところにいました。

ただやはり業務時間内では十分に時間がとれるとは限らないので、結局通勤中とか定時後にちょくちょくやっていた気がします。(といっても毎日真面目にはできませんでした。朝は電車酔いするし帰りは寝落ちするし…)

つまり私のスペック的には、そこまで本格的に業務でAWS触ってたわけじゃありません。

不合格の時の話

不合格時の結果

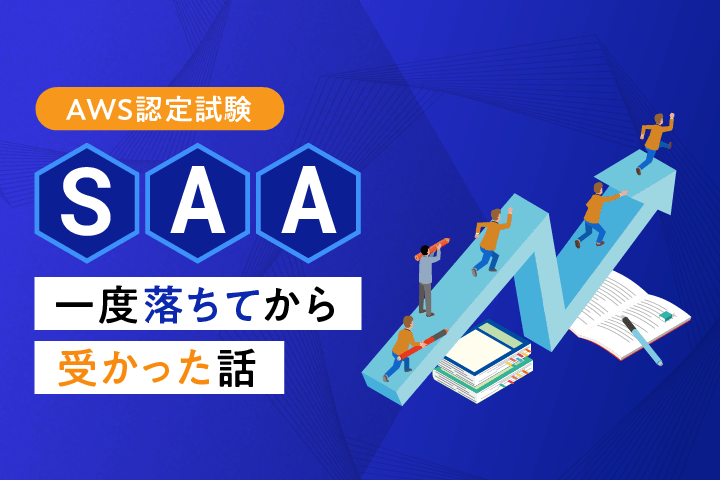

お恥ずかしながら、この試験には一度落ちています。落ちています!!!

周りの方が当たり前のように受かっていくのを見ていたので、正直結構落ち込みました。

スコアは以下です。

2021年5月に受験しました。(この記事を書いてる1年ほど前になります)

惜し…くはないな……

ちなみに、合否判定は試験終了後、簡単なアンケートに答えた直後にすぐに出ます。(点数は後日わかります)

つまり、試験後の「あー終わった終わったとりあえず結果出るまで楽にしてよう」みたいな猶予は一切ありません。

何度も言いますがマジで凹みました。つらい。クソデカため息ついちゃう。

不合格時の反省

正直試験を受けている際は割と手応えはあった方でした。完全な勘違いなんですが。

ただ、終わった後に冷静に振り返ってみると、「初見の(もしくは認識から漏れてた)サービスがあったな…」とも思いました。

AWS のサービスは幅広いので、すべてを網羅というのは厳しいかも知れませんが、単語からなんとなく推察するくらいはできた方がよいなぁと感じました。トランジットVPCは知らなくても、Transit Gatewayはなんとなく知ってるからそこからサービス内容がなんとなくわかる的な。

ちなみに、当時の勉強期間は1ヶ月くらいだったと思います。

点数の開示は翌日くらいのたぶんAWS側でバッチが走ってるタイミングで通知されわかるようになりますが、点数見た感じあともうちょい勉強すればいけるかな…?といった感覚もありました。(ただこの感覚は全く活かされていません)

合格の時の話

不合格の場合、14日後から再度試験が受けられます。

本当は2週間後すぐくらいに受けよう!と意気込んでいたのですが、業務が少し立て込んだのもあって遅らせているうちに気持ちが薄れてしまいました。。。

※大変よくない例ですので皆さん真似しないように。

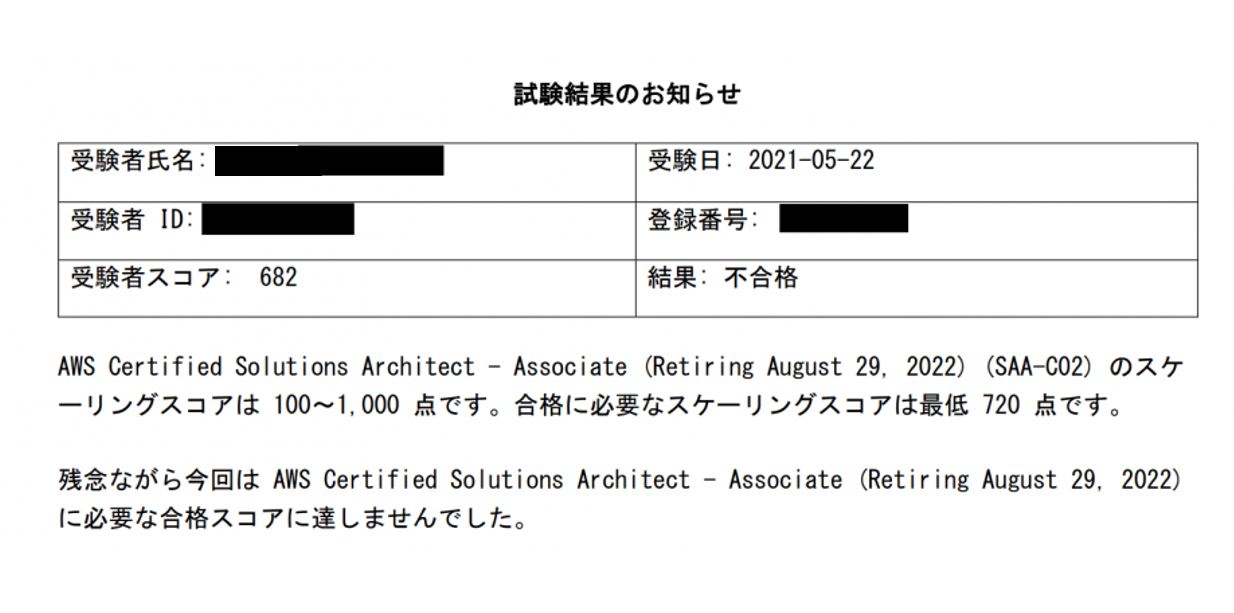

合格の時の結果

スコアは以下です。

2022年7月に受験しました。

思ってたよりギリギリじゃねぇか…

前述した通り、合否判定自体は試験終了後のアンケートに答えたあとにすぐに出ますので、心臓がおかしくなるくらい緊張して画面を進めていきました。

「判定:合格」と出た時、もしかして幻覚見てる??と思って何度も上から下まで見直したりしてました。その後、喜びを噛みしめました!!

2つの経験を通しての感想

初回受験して落ちた際は参考書をメインに勉強していました。知識のつき方的にはおそらく今とそんなに変わらないと思うのですが、具体的なユースケースを考慮できていなかったり、そもそも問題文の言い回しとかに若干戸惑いがあったり、不慣れで目が滑ってよく問題を読めていなかったりしたのがよくなかったんだろうなという反省があります。日本語訳もたまーに変だったりしたのも気になってしまいました。(問題文は英語に戻せますので、たまに戻して読んだりするのもおすすめです)

2回目の受験の際は、まずは問題に慣れたいというのもあって模試を中心に何度かやっていたおかげで、長い問題文や選択肢や独特の言い回しが来ても面食らわずに解くことができました。反復練習してわからないサービスは都度公式のホワイトペーパーで調べたり具体的なユースケースをセットで確認していたのもよかったのだと思います。

実際の試験では、やはり具体的なケースに基づく問題の出し方が多かったです。模試の問題そっくりそのまま出てくるケースはほぼなかったです。

余談ですが、初回の受験時の方が試験対策としての総勉強時間としては長かったです。2回目は「とりあえず去年一回落ちてんだし気軽に行ってみるか」とサクッと申し込んでしまったので、本格的に試験対策に着手できたのは1~2週間くらいでした。(一応それまでは、ダラダラとわからないサービス都度調べる、AWS Black Belt Seminarを眺める…みたいなことはしていました)

ただ2回目の時は、所属している部署の方針として「AWSガンガンいこうぜ!」でなんとなく日常的に慣れた存在だったり、(直接的には触らないにしても)構成図を気軽に目にしたり、メイン業務ではないのに関わらせてくれる状況だったりしたのが功を奏したんだと思います。こればっかりは周りの方に感謝しかないです。

まとめ

これは本当に身に染みて思っていますが、資格系の勉強すべてに言えることとして受験はあくまで通過点でしかないです。

資格を持っていなくても、実務でAWSの知識を生かして設計・運用している方はごまんといらっしゃいますし、市場価値としてはそちらの方がはるかに高いんだろうなと十分認識しています。尊敬してます。

ただ、今回オンプレ担当の自分がAWS SAAの資格取得のために勉強をすることで、そこまで業務で触っていなくても最低限の知識は身に着けられただろう、というのがよかったなと思っています。

いつでも受けられる試験なので、皆様ぜひ挑戦してみてください。

落ちても怖くない!

※本記事は2022年09月時点の情報です。