【対談インタビュー】マイナビ初!『個人客向け賃貸サービス』を手掛けた3名が語る内製開発の歩みと魅力

この記事の目次

はじめに

「試着」や「試食」のように、実際に住んでみることができる新しい賃貸サービス『マイナビLIVING』が2025年1月にβ版でリリースされました。このプロジェクトは、基幹システムからリリースまでを全て内製で行うという挑戦的な取り組みです。今回は、メイン担当者の3人が集まり、彼らの歩みや経験を振り返りながら、内製開発の魅力とその過程についてお話を伺います。

プロフィール

S.Tさん(事業部)

所属:法人ソリューション事業部 事業企画推進統括部 マーケティング部

2013年にマイナビへ入社しました。旧トラベル情報事業部(現在は廃止)にて経験を積み、2020年からは法人ソリューション事業部にてマーケティングを担当しています。今回のプロジェクトでは、事業部としてプロジェクト全体の統括を行っています。

G.Mさん(開発)

所属:デジタルテクノロジー戦略本部 ビジネスイノベーション統括本部 ITディベロップメント第1統括部 ITディベロップメント2部

2017年に営業職としてマイナビへ入社しました。2019年からは IT関連の事業部で開発エンジニアとして様々なプロジェクトの開発を支えています。今回のプロジェクトでも開発エンジニアとしてシステム開発を担当しました。

K.Hさん(SE)

所属:デジタルテクノロジー戦略本部 ビジネスイノベーション統括本部 ITソリューション第3統括部ディレクション2部

2018年にシステム開発会社からマイナビへ転職し、旅行や賃貸に関わるプロジェクトの開発ディレクション業務に携わってきました。今回のプロジェクトではシステムエンジニアとして主に事業部、開発との仕様調整を担当しました。

企業向けサービスのノウハウを糧に新たな挑戦が始まる

―マイナビLIVINGはどのように設立されたのですか?

S.T(事業部):構想を始めた2022年当時、私たちは法人向けの物件を提供する「マイナビBiz」というサービスを展開していました。

このサービスでは、企業さまより大変多くの引き合いをいただいたものの、当初、利用の多くは新入社員研修時の短期利用が大半を占め、繁忙期の4~6月を過ぎると、物件の稼働率が極端に落ち込むというサイクルとなり、収支の安定しない状況が生まれました。マイナビBizの戦略強化・見直しとともに、年間を通じて安定した稼働を実現し、収支構造を改善することが必要になりました。

そこで、需要の多い「個人客」をターゲットにする方向性で、サービスを提供しようという話が持ち上がりました。

初めは「マイナビBiz」の中で個人も受け入れる形を取っていましたが、法人と個人ではセールスポイントが合わない部分もあったため、「マイナビBiz」の内製開発に関わっていたK.HさんとG.Mさんと共に、基幹システムを流用しながら新たに個人向けのサービスを立ち上げることになりました。

フルリモートの壁を克服し、開発スピードが向上

―開発にあたり、本業との兼任やコミュニケーションで苦労した部分はありますか?

G.M(開発):現在は大阪支社勤務ですが、2024年の4月まではずっと東京にいたので、K.Hさんとは同じ拠点で、S.Tさんが別拠点にいるという体制でした。初めの頃はリモート会議での認識合わせしかできなかったため、認識のズレや齟齬が発生していました。

また、事業部の方とは別の場所で仕事をしていたため、すぐに質問したい事があっても時間を確保する必要があり、スピード感に欠けてしまう状態でした。

そこで、2023年頃からK.Hさんが週1回事業部へ出向き、そこで情報を共有して私たちに伝え、ドキュメントにまとめて全員の認識を合わせるという体制に変えました。そこからは業務がスムーズに進むようになった印象があります。

S.T(事業部):事業部側でも流動的に事情が変わる中で、当初決めていたことを変更したり、トラブルが起きたりもしていましたが、少なくとも週1回は共有できる状況があったので、事業部側もやりやすかったです。様々な案をK.HさんやG.Mさんがドキュメントや図に落とし込みながら考えてくれたので、とても助かりました。

「議論できる場作り」がキーポイント

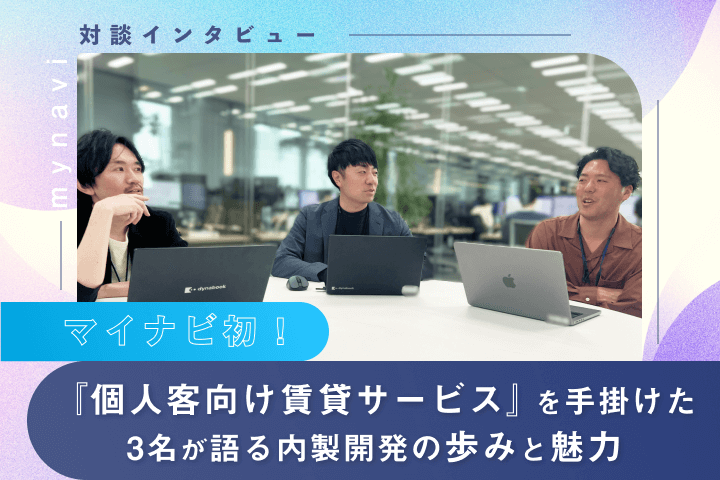

―内製開発の体制とチームの強みについて教えてください

G.M(開発):始まった当初はデジタルテクノロジー戦略本部が立ち上がったタイミングで、核となるメンバーがまだ揃っていない中、新卒の方々が4人ほど一気に仲間として加わるという状況でした。初めて関わるメンバーも多く、レベル感もバラバラの中で試行錯誤しながら議論を重ねる必要があったため、まずは開発しやすい状況を整えることに尽力しました。

経歴に関係なくメンバー全員の意見を取り入れながら、活発に意見を交わせる文化を作り上げていきました。時には新卒メンバーからの提案がシステム設計やエラー対策において、新たな気付きをもたらしてくれることもありました。

こうした取り組みを続けた結果、保守の段階に入った現在でも、みんなで議論をしながら安定した開発スピードを維持し、リリースを迎えることができました。

S.T(事業部):チームの強みについてですが、開発担当の方々がそれぞれ、ユーザーエクスペリエンスまで意識してくれていて、「こういう場合に困るのではないか」とか「お客様が不安に思うのではないか」といったビジネス視点の意見をいただけたことに、すごく安心感がありました。

マイナビ内でビジネスの動きなどをほぼリアルタイムに感じてくれて、事情や背景を理解して動いてくれているのがとても心強かったです。

K.H(SE):SE目線から感じたこととしては、全ての細かい仕様をSE側で調整しきるのが大変な中、新人から開発に携わってくれたメンバーが自分の意見をしっかりと言ってくれて、私を通さずとも事業部と上手く調整してフィードバックをくれるようになりました。

開発メンバーと事業部の方々との連携が本当にスムーズで、チームとしての成長を実感しました。

部門別の課題とその克服

―SE、開発、事業部それぞれの部門ごとにあった課題や考慮点についてお聞かせください

G.M(開発):まず、内製開発の視点から言うと、開発体制を整えることが大きな課題でした。

メンバーのスキルレベルがバラバラだったので、個々でタスクをこなすのではなく、いくつかのチームに分けてタスクを進める体制にした方が、レベルの均一化が取れて、よりスムーズに進行できたと感じています。

現在ではその時の知見を活かして、他のプロジェクトでもチーム制を取り入れるようにしています。

K.H(SE):開発とは異なり大人数で組織的にSE業務を行うという体制ではなかったため、業務が属人化してしまうことが課題でした。途中から新しくSEを採用することができたため、私一人に負担がかかることはなくなり、徐々に改善できたかなと思います。

また、事業部の皆さんが既存サービスの業務で忙しい状況にある中で、新しいシステムの仕様を決めていかなくてはならない部分がプロジェクトとして難しいポイントでした。

S.T(事業部):事業部では大きく二つの課題がありました。一つ目はサービス提供に携わる事業部メンバーとの調整がやや遅れたことです。実際のサービス提供や室内清掃に携わる方々を早期に巻き込むべきでした。

ステークホルダーを含めた検討が遅れたために当初想定していた機能に改修が必要な状況が生まれました。もっと早い段階で事業部全体を巻き込む動きができればよかったと感じています。

二つ目は、スケジュール通り遂行するためのリソースの確保です。事業部は基本的に既存サービスの運営を行いながら、新サービスの検討をすることになるのですが、既存サービスで発生するトラブルや検討事項により、マイナビLIVINGに避ける労力にムラが出ることがあり、スケジュール通りの進行ができない時期がありました。原因と対策は一つ目と同様、関係者に細かい情報共有とともに意識レベルを合わせていくことが必要でした。

プロジェクトを通して得た気付きと成長

―マイナビLIVINGの開発において、成功事例や成果があれば教えてください

G.M(開発):リリースできたこと自体が一つの成功事例だと感じています。

デジタルテクノロジー戦略本部が発足してから、事業部と協業して外部に出したサービスプロダクトとしては初めてのものになったと思います。しっかりと時間をかけて取り組む中で、決めておきたい話や調整の進め方を明確に説明できるようになるなど、メンバーが成長してくれたことも大きな成果だと感じています。

K.H(SE):前例のないプロジェクトを完遂できたことは、本当に素晴らしい成功事例だと思います。消費者向けにサービスを展開し、目に触れるシステムを作ることができたのは会社としても大きな一歩でしたし、今後新たなプロジェクトを生み出していく上でも良い試金石になったと思います。

今回のプロジェクトを通じて、ドキュメントを活用して仕様をまとめることの重要性を再認識しました。明確なドキュメントがあれば、仕様の調整がスムーズに進み、事業部とのコミュニケーションも円滑になります。また、開発と事業部の意見が食い違った際には、双方の視点を尊重しながら落としどころを見つける調整の重要性を学びました。この経験を活かし、今後のプロジェクトでもより良い成果を目指していきたいと思います。

S.T(事業部):マイナビLIVINGを開発する過程で、現状のサービスにはかなり曖昧な部分が多いことや人が属人的に判断してしまうこともあり、その中で正確性を求める必要があるという気付きがありました。そういった中で、マイナビのルール自体を見直すことができたのは大きな収穫でした。

まだテストマーケティング中ですので、具体的な数字はありません。しかし、1人のお客様がトップページに訪れた際に、我々が想定した動きの中で予約まで進める実績が出てきたり、メールの自動送信機能もスムーズに機能したりするなど、想定通りに進んでいることが自信になっています。

本格的にプロモーションを行い、認知を上げることで、今後大きく事業に貢献できると考えています。

正式リリースに向けて―挑戦は続く

―マイナビLIVINGの今後の展望やこうなってほしいという思いがあればお聞かせください

S.T(事業部):一旦リリースできたことは1つのゴールですが、ここで終わりではありません。

正式なリリースに向けて機能や物件数を拡充し、お客様がより使いやすいサービスに改善していく必要があります。

また、システムの原価を考慮しながら売上と利益を見守り、大規模なトラフィックにも対応できるように開発手法を取り入れたり、新しい機能を追加したりして、さらにサービスを向上させていきたいと考えています。

マイナビLIVING:https://living.mynavi.jp/

※本記事は2025年05月時点の情報です。